踏访三衢石林,溯源路里坑村

七月流火,暑意渐浓,浙江建设职业技术学院建筑设备学院的路里寻踪实践逐光团踏风奔赴常山。他们穿行在三衢石林的葱茏绿意间,路里坑村正以“窑火焕新颜”的姿态,等候这场关于乡村蜕变的实践探寻。

路里坑村曾是“石灰村”,2005年起陆续关停石灰窑,后依托水库移民扶持项目走上文化旅游产业之路。村里将闲置土地复垦流转成果树采摘园区,修缮移民历史住宅打造“三衢诗集”网红民宿,改造天然岩洞成为休闲娱乐餐厅。还把废弃石灰窑改造成“面包窑”和“窑书房”,将废弃矿坑打造成有15个露营平台、占地60亩的路里矿坑营地,把养猪场改建为乡村艺术馆,废弃羊棚变成了羊棚咖啡馆。

2023年,路里坑村新建山顶泳池、鲜辣美食、童趣泥潭、“森林晓学”四大体验式游乐设施,进一步丰富了文旅产业集群。2025年,村里举办“我们的路里坑,不灭的窑火”开窑仪式,还联动文联、作协等部门开展亲子研学、文化体验等活动。

观窑火新生,坐论振兴良方

师生们踩着青石板路深入村落,指尖抚过“面包窑”粗糙的窑壁时,恰好撞见村民取出刚烤好的麦香面包,柴火余温混着麦香漫过鼻尖。转身入“窑书房”,尖顶穹顶下光影斑驳,地质科普墙前,学生们围着老石灰匠听他讲“石头里的故事”,钢笔在笔记本上沙沙记录着旧窑新生的密码。

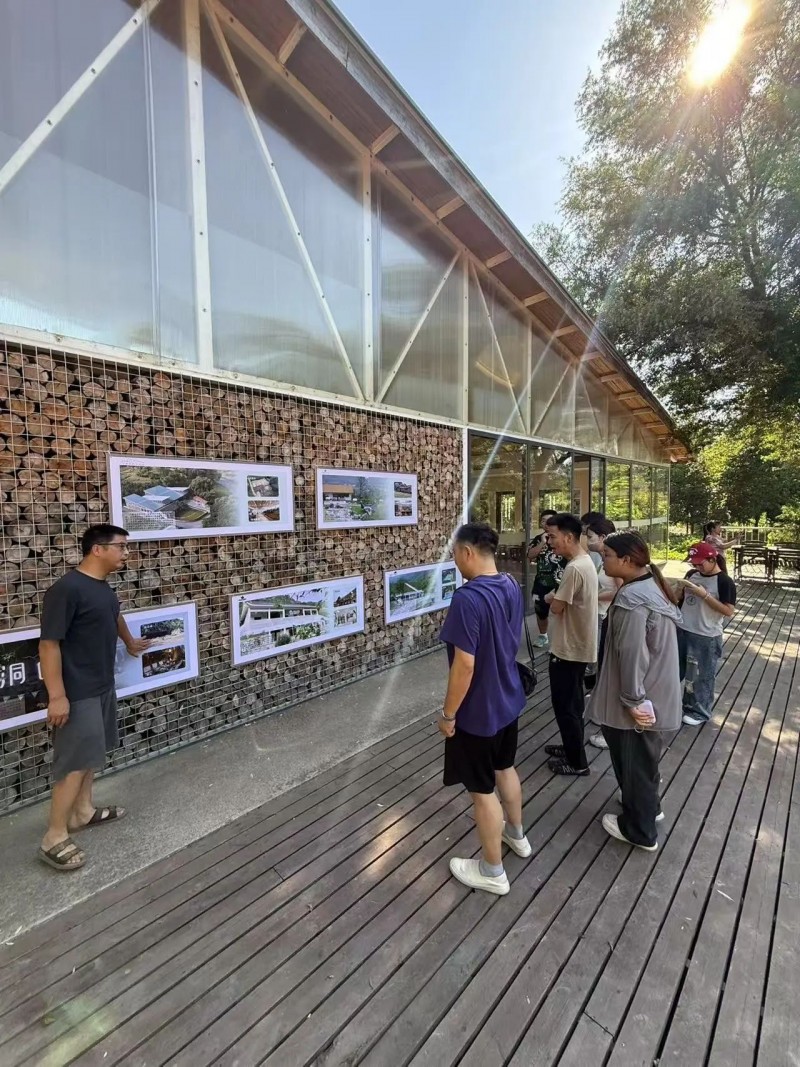

三衢乡村艺术馆内,学生们对着乡村改造的进度细细描摹,从斑驳土墙里读出“旧物新生”的改造哲学。

这场实践,是用脚步丈量乡村振兴的密码,更是在砖瓦草木间读懂“生态优先、文化为魂”的发展智慧。浙建院的师生们带着满页笔记与满心触动,将把这份“窑火不灭”的生命力,融入未来的设计图纸与青春答卷里。

窑火烘焙麦香 书香浸润时光

面包窑蜷在老村巷弄的转角,青灰色窑体带着石灰窑特有的粗粝质感,砖缝里还嵌着早年烧石灰时留下的焦痕。村民正往窑膛里添松木柴,火苗“噼啪”舔舐着内壁,将窑温烘得滚烫。待火候正好,便用长柄铲将发酵好的面团送进去——有撒着核桃碎的杂粮包,也有抹了桂花酱的甜包,面团在余烬的余温中慢慢鼓起,麦香混着松木香从窑口钻出来,勾得路过的学生频频回头。刚出炉的面包表皮泛着焦糖色,轻轻一掰就簌簌掉渣,内里却软得能弹起,温热的气息裹着谷物本真的甜,让人想起童年外婆灶台上的烟火味。

几步之遥的窑书房,原是同批废弃的石灰窑。保留了弧形穹顶的原貌,内壁被刷成米白色,沿墙架起的木质书架随窑体弧度蜿蜒,像一圈圈知识的年轮。最妙的是顶部开了扇天窗,阳光斜斜切进来,在摊开的书页上投下菱形光斑。书架上既有建筑理论书,也有当地文人的诗集,甚至能找到介绍石灰窑历史的旧档案。学生们或坐于窑底的棉麻坐垫上,或靠在铺着粗布的石砌窗台边,指尖划过泛黄的《三衢山石志》,耳畔是隔壁面包窑传来的隐约柴火声,鼻尖萦绕着淡淡的墨香与远处飘来的麦香。墙角的展柜里,还摆着从旧窑里挖出的石灰块与新烤的面包模型,一硬一软,一冷一暖,恰似村庄从“灰色记忆”到“暖色新生”的温柔转身。

师生们的实践本身,也成为这场振兴的生动注脚。测量矿坑营地的排水坡度时,他们思考如何用专业知识优化露营体验;讨论民宿改造方案时,他们兼顾建筑美学与村民生活习惯。这些带着体温的观察与建议,或许正是高校服务乡村的意义所在——不是凭空设计蓝图,而是扎根土地,从村庄的真实需求里寻找答案。

暮色中的路里坑村,窑火与灯光交相辉映。这场实践早已超越“参观学习”的范畴,它让师生们明白:乡村振兴从来不是抽象的概念,而是藏在面包窑的麦香里、窑书房的墨香中,藏在每一次新旧对话、每一次因地制宜的改造里。而这些在实践中沉淀的思考,终将化为未来的设计图纸上,最温暖的一笔。(李春宏)